Du Wernicke au Korsakoff : agir vite, réhabiliter longtemps

Amnésie brutale, faux souvenirs, autonomie qui s’effiloche : le syndrome de Korsakoff est l’issue tragique – mais souvent évitable – d’une encéphalopathie de Wernicke liée à une carence en thiamine (vitamine B1), largement documentée dans les synthèses scientifiques récentes. Principalement associé à l’alcool, il peut aussi survenir dans d’autres contextes de dénutrition.

Tout se joue en amont : reconnaître Wernicke et injecter la thiamine dans la “fenêtre” des 48–72 heures peut empêcher des lésions cérébrales durables.

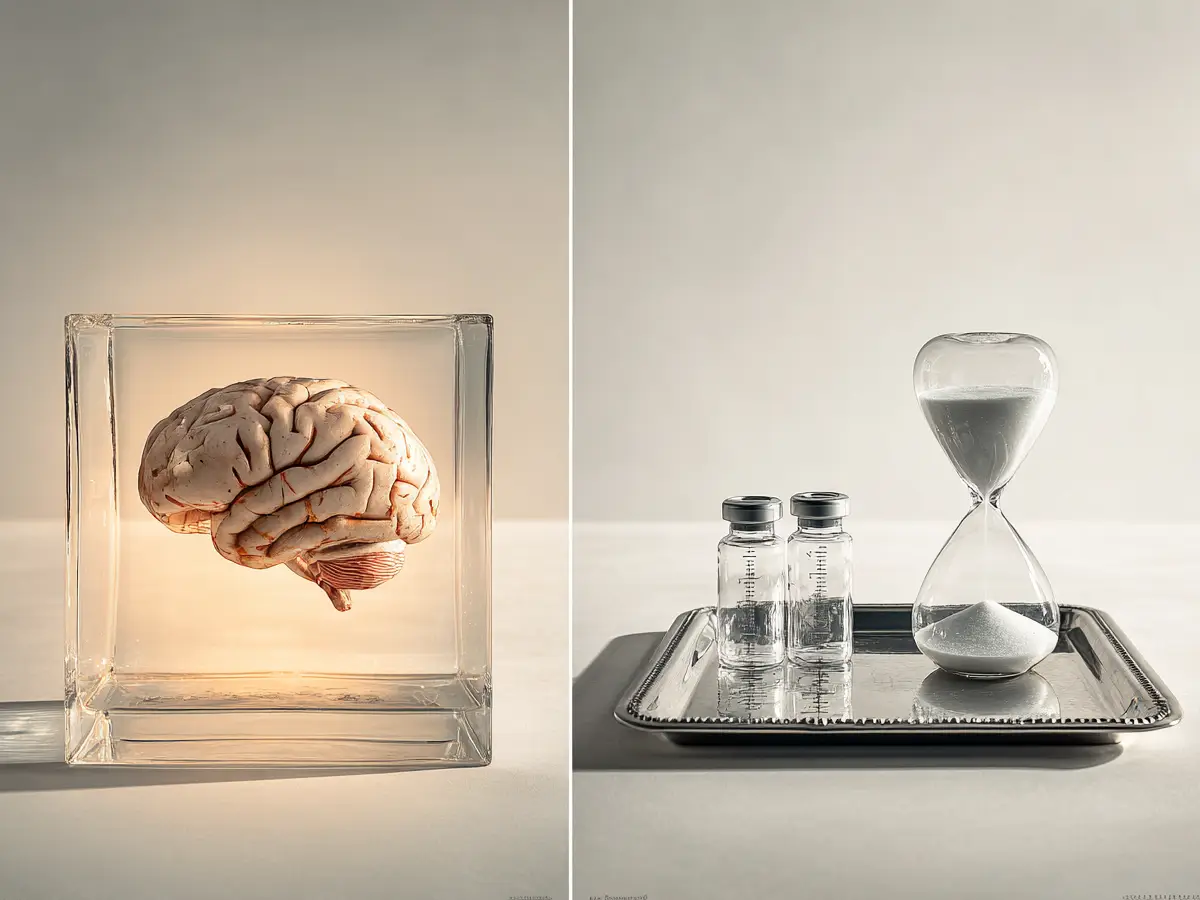

Ce qui se passe dans le cerveau

De la carence en thiamine à l'amnésie durable

La thiamine (vitamine B1) est un cofacteur clé du métabolisme énergétique neuronal (PDH, α-KGDH). Quand elle manque, les neurones basculent en panne d’ATP, accumulent du lactate et subissent un stress oxydatif qui touche d’abord les zones à forte demande énergétique.

Cette cascade explique l’encéphalopathie de Wernicke aiguë ; non traitée dans la fenêtre précoce, elle laisse place à un syndrome de Korsakoff chronique, dominé par une amnésie sévère. Les études de référence confirment que la carence en thiamine constitue le facteur principal, et non la neurotoxicité de l'éthanol seule.

Les cibles vulnérables : corps mamillaires, thalamus, circuit de Papez

L’atteinte est typiquement diencéphalique : corps mamillaires, thalamus médian et régions périventriculaires (avec extensions possibles hippocampo-frontales).

Ces lésions désorganisent le circuit de Papez, d’où l’amnésie antérograde et les troubles de la mémoire contextuelle.

En imagerie, on observe en phase aiguë des hyperintensités T2/FLAIR (thalamus, périaqueducal, corps mamillaires), puis une atrophie sélective au stade Korsakoff.

Déclencher l’urgence au bon moment

Reconnaître l’encéphalopathie de Wernicke sans attendre la "triade parfaite"

Dans la vraie vie, la triade classique (confusion, ataxie, troubles oculaires) est rarement au complet.

Ce qui doit alerter, c’est l’association de signes récents (désorientation, propos incohérents, démarche vacillante, vision double ou mouvements oculaires anormaux) avec un contexte de carence ou d’usage d’alcool (sevrage en cours, alimentation très réduite, amaigrissement, chirurgie bariatrique, vomissements prolongés). Cette combinaison suffit à soupçonner une encéphalopathie de Wernicke et à déclencher l’orientation en urgence — inutile d’attendre que tous les feux passent au rouge.

La logique métabolique

La thiamine est essentielle au métabolisme énergétique neuronal (PDH, α-KGDH).

En contexte de carence, une administration prolongée de glucose sans thiamine peut aggraver les déficits neurologiques. C’est pourquoi, en milieu médical, la thiamine intraveineuse doit être administrée dès que possible, idéalement avant ou simultanément aux apports glucidiques.

Toutefois, en cas d’hypoglycémie aiguë, le glucose ne doit jamais être retardé : il est administré immédiatement, et la thiamine suit sans délai.

Pour le lecteur non soignant, le message clé reste : mentionner la thiamine et demander une prise en charge rapide.

Traiter immédiatement, même sans imagerie disponible

Le diagnostic de Wernicke est d’abord clinique. L’IRM peut aider, mais ne doit pas retarder l’administration de thiamine : chaque heure compte pour éviter l’évolution vers un Korsakoff chronique.

En pratique, on traite sans attendre, puis on documente (imagerie, biologie, étiologie).

Côté parcours, l’objectif est une prise en charge en urgence, un relais addictologique et nutritionnel, et une prévention des ruptures à la sortie (ordonnances claires, rendez-vous déjà planifié).

Le syndrome de Korsakoff : l’amnésie qui s’installe

Encodage en panne

Le tableau se cristallise autour d’une incapacité à enregistrer de nouvelles informations (amnésie antérograde). Les souvenirs anciens résistent un peu mieux, ce qui crée un gradient rétrograde : les événements récents s’évanouissent, les plus anciens tiennent davantage.

La conversation peut sembler fluide, mais la trace mémoire s’effondre quelques minutes plus tard. C’est cette dissociation — apparente normalité dans l’instant, oubli immédiat — qui déroute l’entourage.

Le cerveau “remplit les blancs”

Face aux vides mnésiques, certains patients confabulent : ils produisent des récits plausibles, sans intention de tromper, pour restaurer une continuité.

L’anosognosie (méconnaissance du trouble) renforce la difficulté : pourquoi accepter des soins si l’on ne perçoit pas le déficit ? Comprendre ces mécanismes évite les malentendus moraux (“il ment”, “il ne fait pas d’effort”) et recentre sur l’enjeu neurocognitif.

Ce qui reste opérant : attention, mémoire procédurale et routines

Tout n’est pas perdu : des compétences restent exploitées — fragments d’attention, mémoire procédurale (gestes appris), repères environnementaux.

Ces appuis justifient une réhabilitation ancrée dans le réel : routines, structuration des lieux, rappels externes, scénarios d’action courts et répétés.

Soigner et réhabiliter (du court au long terme)

Phase aiguë

Lorsque l’encéphalopathie de Wernicke est suspectée, la thiamine intraveineuse doit être administrée sans délai, idéalement avant les apports glucidiques, avec correction du magnésium et prise en charge des facteurs déclenchants (déshydratation, infections, dénutrition).

L’imagerie et la biologie documentent ensuite ; elles ne doivent pas conditionner le traitement.

Phase chronique

Après l’aigu, la stabilisation repose sur l’abstinence alcoolique, une stratégie nutritionnelle soutenue (protéines, micronutrition), et des supplémentations adaptées (dont thiamine per os selon protocoles).

Les comorbidités (sommeil, douleurs, humeur, atteintes hépatiques) sont adressées tôt pour éviter l’effet domino sur la cognition et l’autonomie.

Réhabilitation ciblée

Le cœur du travail se joue dans la transposition aux activités de la vie réelle : agendas et alarmes paramétrées, indices atténués pour l’apprentissage, check-lists visibles, entraînement aux trajets, cuisine sécurisée, gestion de l’argent.

La psychomotricité et l’ergothérapie ancrent les acquis ; la remédiation cognitive cible l’attention et les fonctions exécutives. On dose l’intensité pour prévenir la fatigabilité et on mesure les progrès sur des objectifs concrets.

S’orienter en France sans se perdre

Parcours de soins réaliste

Le chemin typique : urgences (thiamine immédiate) → addictologie/neurologie (stabilisation, bilan) → SSR à dominante neuro ou addictologie (réhabilitation) → suivi de ville structuré (médecin traitant, addictologie, diététique, rééducation). L’idéal est de programmer les premiers rendez-vous avant la sortie pour éviter la rupture.

Aides et droits

Selon le niveau d’autonomie, la MDPH peut reconnaître un handicap ouvrant sur aides techniques et humaines. Des solutions d’hébergement adapté ou d’accueil de jour existent localement.

Les aidants ont besoin d’un espace de soutien, d’outils de répit et d’une information claire sur les objectifs réalistes.

Éviter les impasses organisationnelles

Les sorties “sèches” (sans relais ni ordonnances explicites) exposent à la rechute.

Une vigilance s’impose aussi sur les iatrogénies inutiles (sédatifs inadaptés aggravant apathie ou confusion). Un référent identifié (soignant ou structure) fluidifie les ajustements thérapeutiques et la coordination.

Prévenir l’irréparable

Identifier les contextes à risque

Le Korsakoff n’est pas qu’alcoolique. Toute situation de carence prolongée en thiamine augmente le risque : chirurgie bariatrique, hyperémèse gravidique, troubles du comportement alimentaire, cancers digestifs, infections chroniques, dialyse, situations sociales avec dénutrition marquée.

Le repérage précoce change la trajectoire.

Protocoles de thiamine en première intention

En présence d’un terrain à risque et de symptômes compatibles, la thiamine doit être priorisée. Sans traitement précoce, l’encéphalopathie de Wernicke évolue vers un syndrome de Korsakoff chronique dans environ 80% des cas selon les études classiques, bien que ce taux soit probablement influencé par le sous-diagnostic massif et fasse l’objet de débats scientifiques actuels.

En sevrage, en jeûne prolongé ou après vomissements itératifs, une prophylaxie se discute en amont. Ce réflexe, partagé par les acteurs de première ligne, est l’arme la plus efficace contre l’évolution vers un Korsakoff.

Changer la culture de l’apéro

La prévention passe aussi par la norme sociale : proposer des boissons** 0,0%** de qualité, débanaliser l’ivresse, promouvoir des rythmes de vie protecteurs (sommeil, repas, activité physique) et renforcer les compétences psychosociales (gérer le stress, dire non, négocier les attentes du groupe).

Moins de pression à boire, c’est moins d’avenues vers la carence.

Le syndrome de Korsakoff est l’ombre portée d’une urgence traitable : l’encéphalopathie de Wernicke.

Tout l’enjeu est d’accélérer le réflexe thiamine, d’organiser des relais sans couture et de soutenir la réhabilitation sur la durée. C’est ainsi qu’on sauve ce qui compte : la mémoire utile, l’autonomie, la dignité.

En parallèle, la société gagne à normaliser les alternatives sans alcool et à protéger les contextes à risque de carence. La science nous a fourni la boussole ; il reste à en faire une pratique partagée — à l’hôpital, en ville et dans nos habitudes de vie.